[경향신문] ㆍ종림 스님과 함께 간 경남 안의와 해인사

“잔소리꾼이 돌아가셨으니 이제 맘대로 살 수 있게 됐다고 다들 좋아했겠지. 동시에 그대로 두면 안되겠다는 생각이 들기도 했을 테고….”

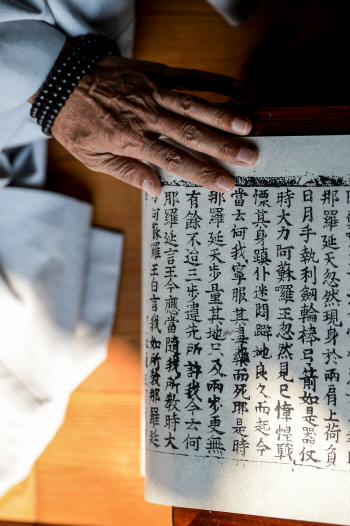

지난 24일 경남 함양군 안의면 ‘고반재’에서 ‘경향 70년, 70인과의 동행’ 참가자들을 맞은 종림 스님(72)이 설명하는 대장경의 탄생 배경이다. 석가모니 부처가 죽은 뒤 가르침을 기록한 것들을 한데 모은 것이 대장경이다. 예수가 죽은 뒤 제자들이 복음서를 쓴 것과 비슷하다. 당시 인도에서는 부처의 말씀을 듣고 기록했던 500여명이 대장경 작업에 참여했다. 이후 한국과 중국, 일본 등에서 한자로 번역한 대장경을 잇따라 내놨다.

고려대장경은 고려 현종 때 거란 침입에 대비한 초조대장경(1011년)이 처음이다. 목판은 남아 있지 않고, 인쇄본만 전해진다. 이후 대각국사 의천이 송나라, 요나라, 일본의 경전을 수집해 고려만의 창조적인 속장경(장경)을 완성했으나 역시 인쇄본을 통해서만 확인할 수 있다. 해인사에 보관 중인 세계에서 가장 오래된 목판 팔만대장경(재조대장경)은 고려 고종 23년(1236년)부터 16년에 걸쳐 완성했다.

대장경을 새긴 목판은 1000년간 이어져온 정보전달 수단이었다. 일본 신수대장경은 100년 전 활자로 만든 것이다. 종림 스님은 “한국과 중국에 앞서 일본이 활자로 만든 대장경은 현재 한역불교의 텍스트가 됐다. 정보화시대 진입의 중요성을 보여준다”고 했다. 그가 고려대장경연구소를 설립하고 대장경 전산화에 진력해온 이유이다.

스님의 연구실 겸 거처인 고반재는 도서관과 박물관, 전시실 등을 갖춘 책 박물관이다. 당초 지으려 했던 이름은 <시경>에 나오는 고반재(考槃齋)였다. 槃은 ‘즐기다, 악기를 타다’ 등의 뜻을 갖고 있어 은거하면서 즐기는 집이다. 하지만 불교식으로 ‘반야(般若·지혜)를 생각하는 집’인 고반재(考般齋)로 바꿨다.

■아나키스트의 성지 안의와 종림 스님

안의에서 태어난 종림 스님은 고향에 대한 이야깃거리가 풍성하다. 북쪽에 덕유산, 남쪽에 지리산이 자리해 화강암이 많고 물이 맑다. 스님이 다녔던 안의중·고는 해방 직후 설립됐다. 군 단위에도 인문계 학교가 흔치 않던 시절이었는데, 안의 사람들의 교육열이 대단했던 모양이다. 함양과 거창에서 안의로 유학오는 학생도 많았다. 하지만 “옛날부터 기는 센데, 공부 안 하고 노는 사람이 많았다”고 한다.

“작은 명분에 강한데 큰 인물이 나지 않는 고장이지. 반란이 잦았던 곳이기도 해. 용추사에서 해방 후 처음으로 아나키스트(무정부주의자) 대회가 열리기도 했어.”

고반재에는 ‘아나키의 전당·팔불의 중도’라는 타이틀이 붙었다. 출가한 뒤에도 한곳에 머무르지 않고 각지를 떠도는 등 격식에 얽매이지 않는 삶을 살았다. 아나키스트의 피가 흐르는 모양이다. 팔불중도는 ‘불생불멸(不生不滅) 불상부단(不常不斷) 불일불이(不一不異) 불래불출(不來不出)’이다. 모든 현상은 생기는 게 아니되 사라지지도 않고, 영원하지 않지만 끊임이 없으며, 하나가 아니어도 다르지 않고, 어디에서 오는 것도 가는 것도 아니라고 한다.

해인사에서 만난 후배인지 제자인지 친구인지 모호하지만 연배가 한참 아래로 보이는 한 스님은 “다들 일가를 이뤘는데, 종림 스님은 아직도 노가다(막일) 하고 있다”며 웃었다. 1990년대 초반 대장경 전산화를 시작해 여전히 현장에서 왕성하게 활동하는 스님에 대한 칭찬인 듯하다.

해인사로 가는 길에 들른 개평마을 정여창 고택에서는 “남부지방 사랑방 구조의 전형이다. 느티나무 목재를 써서 수백년이 지나도 잘 보존돼 있다”고 설명했다. 정작 당신이 하고 싶은 말은 따로 있었던 모양이다. 당시 가정집으로는 최대 규모라는 설명에 “큰 집 관리하려면 하인도 많았겠다”고 하자 “얼마나 핍박이 많았겠노. 뒤편에는 사설감옥도 있다. 말 안 듣는 종놈 가두는 용도였겠지”라고 답한다.

■신화의 옷을 입은 대장경을 품은 해인사

합천 해인사에서는 박물관장을 지낸 본해 스님이 동행들을 맞았다. “20년 만에 가이드 한다. 제가 설명해준다는 것은 여러분이 국가원수급 대접을 받는다는 뜻”이라며 너스레를 떤다. 해인사의 가장 큰 의무는 대장경을 잘 보존하는 것이었다. 수차례의 화재와 임진왜란, 6·25 등 전쟁을 거치면서도 대장경을 고스란히 지킬 수 있던 것은 수많은 사람의 노력이 있었기 때문에 가능했다. 본해 스님은 “대장경에는 외세를 물리치겠다는 위정자의 논리만 들어간 것이 아니다. 수많은 백성의 다양한 염원을 담고 있다. 그 정성들이 대장경을 보존할 수 있었던 근원이 됐다”고 설명했다.

대장경을 보관하고 있는 장경각. 습기에 취약한 목판을 보호하기 위해 숯, 석회 등을 섞은 흙으로 성토했다. 햇볕이 잘 들고 통풍도 원활하다. 어떤 기계장치도 없이 습도를 일정하게 유지한다고 하니 신비한 건축물이다. 내부는 일반인이 출입할 수 없다. 경향신문을 위해 특별히 내부 촬영을 허락받았다. 오래간만에 내부를 둘러본다는 종림 스님은 “안에 들어오면 기분이 좋아진다. 편안한 느낌이 든다”고 했다.

대장경 제작 과정과 운반, 보존 방법 등은 여전히 풀리지 않는 미스터리이다. 세간에는 많은 ‘설’이 떠돈다. 대장경 목판을 바닷물에 담가 변형을 막았다. 대장경을 운반하느라 배 수백척이 동원됐다. 목판에 특수처리를 해 부식이 없다. 사람이 옮길 때는 땀이 묻지 않도록 머리에 이고만 다녔다. 종림 스님은 “어느 것도 확인된 것은 없다. 신화처럼 전해질 뿐”이라고 했다. 본해 스님은 “대장경은 신화의 옷을 입고 우리에게 보여지는 것”이라고 덧붙였다.

■시골 할배의 천진무구한 미소

종림 스님은 시골 어디서든 흔히 볼 수 있는 촌로 같다. 장삼을 입었지만 근엄하지 않다. 밑으로 처진 눈에는 항상 미소가 머문다. 눈가 주름은 하회탈을 떠올리게 한다. 동자승의 천진난만한 표정이 나오기도 한다. 설명과 대화 도중에 간간이 쑥스러운 듯 숱이 드문 머리를 손바닥으로 쓱쓱 문지른다. 조금 여유가 생기면 담배를 물고 맛나게 빨아들인다. 점심식사 때 곁에서 “막걸리 한 잔 하시겠습니까” 하자 주위 동행들을 둘러보더니 고개를 좌우로 흔들며 웃는다.

엉덩이 붙일 곳 있으면 아무 데나 걸터앉는다. 해인사에서 동행들이 함께 사진 찍기를 청하자 흔쾌히 응한다. 댓돌에 앉아 발이 땅에 닿지 않자 발을 앞뒤로 까딱까딱 흔든다. 미소가 자연스레 퍼진다. 걱정거리 하나 없는 행복한 아이의 표정이다. 동행이 사탕을 건네자 “당뇨가 생겼다는데…” 하면서도 입안에 넣는다.

스님의 스마트폰은 쉴 새 없이 울린다. 아예 안 받거나 무시하지 않고 꼬박 받는다. “지금 통화 안된다. 나중에 하자”고 하고는 끊는다. 스마트폰에 저장된 전화번호가 몇 개나 되느냐고 묻자 “저장 안 해. 필요는 있는데, 귀찮기도 하고…”라며 또 씩 웃는다. 당신이 적극적으로 다가가지는 않아도, 오는 사람을 막지는 않는다는 뜻이다.

■“나도 때로는 짜증이 난다”

대장경, 해인사, 안의에 대한 설명 말고도 동행들에 대한 가르침이 많을 것이다.

“오십이 넘었는데도 여전히 화도 많고 짜증도 나고 합니다. 스님은 그런 일 없으신 것처럼 보입니다.”

“육십, 칠십 돼 봐. 나이 먹을수록 더 심해진다. 굳이 의미 찾으려고 하지 마라. 그럼 된다. 마음을 비우고 바라보면 돼. 사회도 마찬가지야. 이념이든 관념이든 비운 상태라면 아무리 많이 모여도 공(空)집합이 되는 거야.”

또 웃는다. 제대로 이해하지 못해 멀뚱한 표정을 짓는 기자에게 ‘에구, 이 못난 녀석아!’ 하고 타이르는 듯하다.

“전보다 잘살게 된 건 분명한데, 불평등이 점점 더 심해지고 있으니 어떡하면 좋겠습니까.”

“태어날 때부터 사람은 불평등한 거야. 다만 교육은 똑같은 선에서 출발하도록 해야 해. 모든 이에게 기회를 공정하게 주는 게 중요하지. 그 다음에는 각자 하고 싶은 일 하면 돼. 그러면 다들 검·판사나 의사 되겠다고 아등바등하지 않을 거야. 물론 공정한 출발은 국가가 보장해야 해.”

공정한 교육기회를 보장하기 위해 종림 스님은 세금을 강화할 것을 제안했다.

“무조건 유산의 절반 이상은 내놔야 해. 살아서나 죽어서나 재산은 아무것도 아닌데 왜들 그렇게 지키려고 애를 쓰는지…. 죽을 때 돈을 공으로 돌리면 좋잖아.”

모든 일정을 끝내고 해인사 앞에서 헤어지기 전 동행들이 “마지막으로 한말씀 더 해달라”고 하자 잠시 머뭇거리다 어색한 웃음을 보이며 “다 잘됐어. 이제 가” 하며 손을 휘이 젓는다. 동행들이 일제히 까르르 웃는다.

'가볼곳?(국내)' 카테고리의 다른 글

| 생각을 비우는 산책길 (0) | 2016.10.04 |

|---|---|

| [여행의 향기] 조선시대 왕의 길을 걷고..산을 휘감은 성벽과 마주하다 (0) | 2016.10.04 |

| [10월 다이어리] 남강의 밤엔 7만 개의 빛이 반짝인다 (0) | 2016.10.01 |

| 제주의 가을 색다른 길을 걷고 싶다면 (0) | 2016.09.29 |

| '서울 사흘' 뱃길은 끊어졌지만..남한강 풍경길이 있었네 (0) | 2016.09.29 |