브뤼기에르 주교, 만리장성 넘어 서만자에 머물며 조선 입국 준비

기사본문 글자크기 -2감소기사본문 글자크기 +2증가

이전기사다음기사

자그마치 2년. 우여곡절 끝에 마카오에서부터 중국 땅을 종단하는 데 걸린 시간이다. 프랑스 출신 푸른 눈의 선교사는 드디어 만리장성 북쪽 관문에 당도했다. 청 제국 수도 북경에서 북서쪽으로 200㎞ 떨어진 하북성 장가구(張家口). 정주민과 유목민, 중국과 달단(몽골)을 가로질렀던 경계다. 이곳을 통과해 내몽골과 만주를 지나면 마침내 ‘약속의 땅’ 조선에 갈 수 있다.

은둔자와 순교자의 나라로 향하는 그의 이름은 바르톨로메오 브뤼기에르(Barthélemy Bruguière, 1792~1835, 사진)다. 1831년 9월 9일 조선대목구 설정과 함께 임명된 초대 조선대목구장이요, 모두가 조선 전교가 불가능하다고 마다할 때 결코 포기하지 않고 선교사를 자처한 용기와 사랑의 목자다. 190년이 지난 지금 서울대교구가 시복 추진 중인 ‘하느님 종’이다.

그의 생애 마지막 발자취를 따라 4월 16~21일 중국 북부를 찾았다. 서울대교구 순교자현양위원회(위원장 구요비 주교)가 진행한 순례를 통해 부위원장 원종현 신부와 조화수(바오로) 순교자현양회 회장 등 순례단 20여 명과 동행했다. 16일 북경에 도착한 순례단은 브뤼기에르 주교의 흔적을 좇아 이튿날 장가구로 떠났다. 브뤼기에르 주교의 발자취를 따라 걸은 중국 순례기를 2회에 걸쳐 연재한다.

이학주 기자 goldenmouth@cpbc.co.kr

브뤼기에르 주교, 만리장성 넘어 달단 땅으로

“나는 ‘장가구’라고 부르는 문으로 이 성벽을 통과했습니다. 러시아인들이 북경으로 갈 때는 바로 이곳을 통과합니다. 아무도 나를 주목하지 않았습니다. 내가 고용했던 사람들은 아마 나와 내 뒤에 올 사람들이 대담하게 행동하도록 만들기 위해서 나를 모르는 척했겠지요?” (브뤼기에르 주교 「여행기」에서)

1834년 10월 7일 브뤼기에르 주교가 무사히 장가구를 넘어 달단 땅에 닿았다. 장가구는 과거 러시아 상인이 오가던 상업 도시로, 칼간(Kalgan)이라고 불렸다. ‘관문’을 뜻하는 몽골어 ‘칼가’에서 유래한 이름이다. 이곳엔 만리장성 4대 관문 중 하나인 대경문(大境門)이 있다. 문 양옆으로 산줄기를 따라 성벽이 길게 늘어진 모습이 호방하다.

과거 시끌벅적했을 상업 도시 모습은 온데간데없이 대경문 앞은 넓은 광장이 됐다. 문 너머로는 초고층 아파트들이 잔뜩 서 있었다. 여러 생각이 들었다. 문과 성벽은 각기 벽돌색이 조금씩 달랐다. 다른 시대에 지었다는 의미다. 찾아보니 2012년에 보수를 했다. 폭우로 문 오른쪽 벽이 허물어진 탓이었다. 장성은 오늘날에도 계속 지어지고 있었다. 이젠 방어가 아닌 관광을 위해.

만리장성을 통과한 직후, 브뤼기에르 주교는 「여행기」에서 이렇게 말했다. “황제(진시황)가 자신의 적들에 대해 아주 잘못된 생각을 가지고 있었다.” 만주족이 장성을 넘어 천하를 다스린 지 어언 200년, 시대상이 드러나는 대목이다.

다만 정정할 사실이 있다. 그가 지나간 장성은 진나라가 아니라 명나라가 쌓았다. 대경문도 청나라 때인 1644년 세워졌다. 문에 걸린 ‘大好河山(대호하산, 아름다운 우리 강산)’ 현판은 1927년 중화민국 장군 고유악이 걸었다. 브뤼기에르 주교 때 시대 풍경이 어땠을지는 오롯이 상상에 맡기며 순례단도 장성을 넘었다.

이튿날인 10월 8일 브뤼기에르 주교는 내몽골(현재는 하북성) 서만자(西灣子)라는 마을에 도착했다. 앞서 도착한 동료 조선 선교사 모방(Maubant) 신부가 반갑게 맞이했다.

‘조선 선교 전진 기지’ 서만자 도착

“서만자는 꽤 큰 마을이고 거의 모두가 교우들입니다. 이 신입 교우들은 열심한 사람들이며 사제들을 좋아합니다. 그리고 우리를 만나기를 즐거워하는 것 같습니다. 그들에게는 성당이 하나 있었는데, 죽은 황제가 교우들을 유배지로 보내고, 선교사들을 형장으로 보내던 때와 같은 시대에 세워졌습니다. 이 성당은 금세 너무 비좁아졌습니다. 교우들은 현재 훨씬 더 큰 성당을 한 채 짓고 있습니다. 조만간 완성될 것입니다. 이 신입 교우들은 매우 가난하기는 하지만, 자신들이 모은 기금과 동료들의 헌금으로 해내고 있습니다. 이것은 많은 부유한 본당들이 자발적인 봉헌금을 가지고도 다른 이유로 해내지 못하던 일입니다. (브뤼기에르 주교 「여행기」)

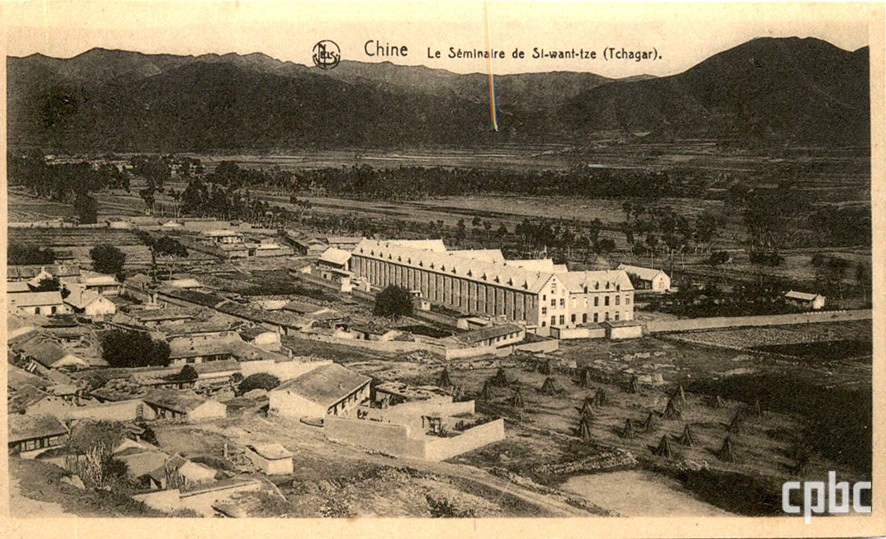

서만자는 1700년 복음의 씨앗이 뿌려진 유서 깊은 교우촌이다. 19세기 당시 선교사들에겐 몽골어 ‘Sivang(시방)’이 더 익숙한 이름이었다. 브뤼기에르 주교는 1835년 10월 7일까지 꼭 1년을 이곳 서만자에서 신세 졌다. 조선을 향한 여정 3분의 1에 해당하는 시간이다. 그동안 브뤼기에르 주교는 조선 입국을 위한 재정비를 하고 「여행기」를 정리했다.

왜 서만자였을까? 조선 선교를 위한 ‘전진 기지’로 적격이었기 때문이다. 한반도는 물론, 북경과도 가까운 위치가 이점이었다. 브뤼기에르 주교는 몇 차례나 밀사를 보내 연행사로 북경에 온 조선 신자들과 연락을 주고 받았다.

무엇보다 서만자는 안전했다. 여행 내내 재치권을 뺏길까 봐 경계하는 포르투갈 선교사들로부터 방해를 받아온 브뤼기에르 주교였다. 그러나 이곳에서 사목하는 선교사들은 무척 호의적이었다. 1827년 북경에서 쫓겨난 선교 사제회, 이른바 라자로회(Lazarist) 사제들이었다. 정확히는 프랑스 라자로회로, 장상인 중국인 설마태오(마두) 신부와 프랑스인 물리(Mouly) 신부는 브뤼기에르 주교를 극진히 대접했다. 신자들도 마찬가지였다.

“이곳(서만자)에서 저는 프랑스에서보다도, 마카오에 계신 신부님(르그레즈와, 파리외방전교회 마카오 극동대표부 경리부장)보다도 더 안전합니다. 교우들은 저희를 어떤 특별한 기쁨을 갖고 대합니다.”(브뤼기에르 주교 「서한집」)

“복음을 전하는 사제에게 중국과 달단에서 안전한 장소가 있다고 말할 수 있다면, 선교사에게는 서만자가 안전한 곳 같습니다.”(「여행기」)

토굴 살던 교우들, 200년 동안 성당 세워

장가구에서 차로 1시간 남짓인 서만자는 산이 많은 척박한 풍경이었다. 한겨울에는 영하 30℃가 훌쩍 넘을 정도로 춥다고 한다. 그래서 산에 스키장이 들어섰다. 2022년 북경 동계올림픽 경기장으로 쓰인 곳이다.

흙이 드러난 산자락에는 구멍이 숭숭 뚫려 있었다. 최근까지도 주민들이 토굴을 파내 기거한 흔적이다. 브뤼기에르 주교도 그리스도인을 잡으려 혈안이 된 관료들을 피해 토굴에 숨은 적이 있다. 무너질 것 같은 폐가들도 보였다. 브뤼기에르 주교는 헌 집에도 피신했다는데, 그땐 더했을 것이다. 토굴도 집도 인기척은 없었다. 대신 인부와 중장비들이 흙먼지를 날리며 공사하고 있었다. 브뤼기에르 주교가 묘사한 활기찬 교우촌 모습과는 사뭇 거리가 멀었다.

브뤼기에르 주교가 조선행 여정 중 가장 오래 지낸 장소인 서만자. 하지만 순례단은 이곳에 충분히 머물지 못했다. 사복을 입은 정부 당직자들의 눈빛이 따가웠다. 20명이나 되는 외국인 신자가 300년 역사 교우촌을 찾은 것이 달갑지 않은 기색이었다.

브뤼기에르 주교가 숨은 토굴과 선교사 묘지는 접근이 금지됐다. 현지 성직자나 환대하는 신자들도 만나지 못했다. 다만 노인 교우 한 명이 인자한 미소를 지으며 “멀리서 와줘서 감사하다”고 했다. 속상한 마음이 눈 녹듯 사라졌다. ‘언젠가 길이 열리겠지’란 기대를 품고 서만자교구 주교좌성당을 둘러봤다.

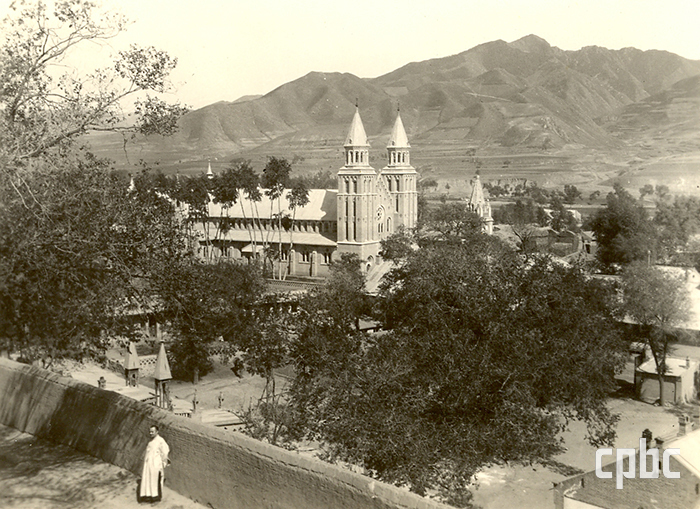

흙색의 주변 풍광과 달리 푸른빛을 띤 대성당은 크고 웅장했다. 2000년대 자료사진에서 본 성당과는 생김새가 달랐다. 올림픽 개발로 보상금을 받은 신자들이 십시일반해 2017년 새로 세웠다고 한다. 그 모습은 1926년 지은 옛 성당을 본떴다. 지금보다 더 큰, 만리장성 이북 최대 고딕성당이었다. 그러나 1946년 국공내전 당시 공산군에 의해 신학교와 함께 파괴됐다. 현재 성당 마당에는 그때 살아남은 기둥머리가 놓여있다.

1960년대 문화대혁명 때는 선교사 묘지가 파헤쳐지고 유골이 유실됐다. 그러나 아무리 심한 고난이 닥쳐도 서만자 교우들은 절망하지 않았다. 마치 한국 교회처럼 말이다. 토굴에 사는 가난한 신자들이 빚까지 지며 돈을 모으고, 손수 벽돌을 빚어 날라 주님의 집을 세웠다. 19세기에도, 20세기에도, 21세기에도. 선교사들 묘지도 새로 단장해 2010년대에 다시 꾸며놨다.

그들이 보여준 불굴의 의지를 지닌 인물이 또 있다. 브뤼기에르 주교다. 조선 선교의 희망을 포기하지 않은 그는 1835년 10월 7일 서만자를 떠났다. 다리가 부었다 가라앉는 병과 동상에 걸려 몸 상태는 좋지 않았다. 하지만 그는 조선을 향해 출발했다.

[브뤼기에르 주교가 본 서만자성당]

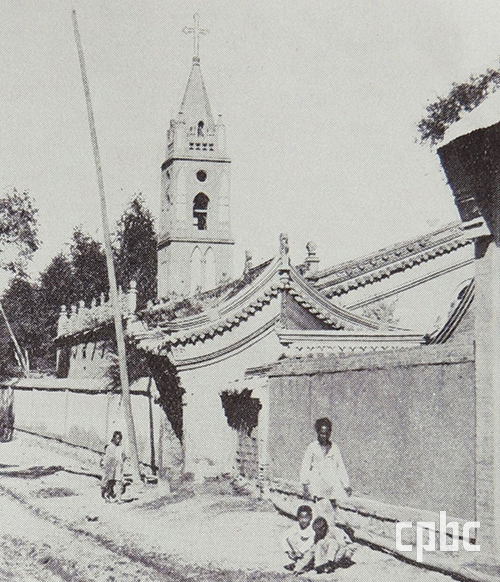

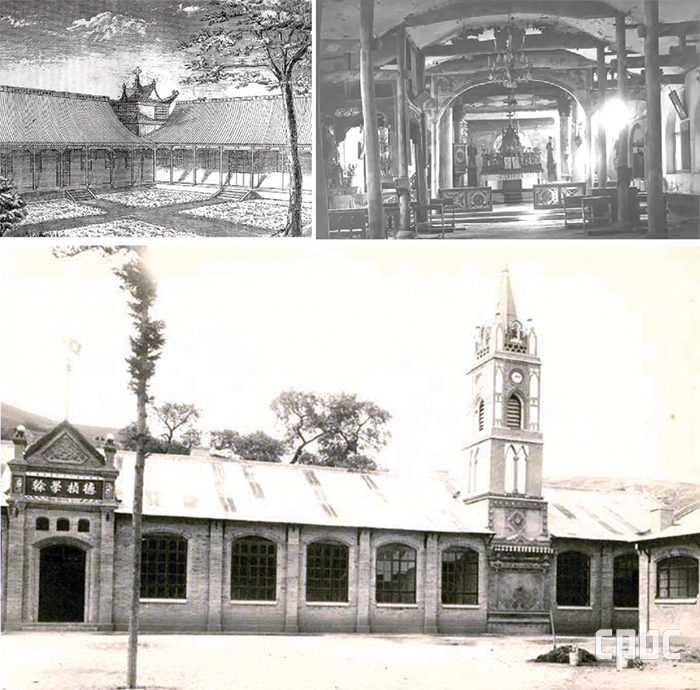

브뤼기에르 주교가 서만자를 떠난 그 시점, 서만자성당은 완공된 상태였다. 그 모습은 어땠을까. 라자로회에 이어 1865년부터 서만자에서 사목한 ‘원죄 없으신 성모 성심 수도회(CICM)’의 기록을 보면, 성당은 중국식과 서양식 혼합 건물에 ‘ㄱ’자 형태였다. 이름은 ‘쌍애당’, 사람 인(人)자를 닮아 ‘인자당’이라고도 불렸다.

수도회는 1887년 쌍애당에 뾰족한 종탑을 더했다. 수도회 창설지인 벨기에 명물 종탑을 본뜬 것이다. 1926년 성모 성심회가 새 성당을 지으면서 쌍애당은 종탑만 남겨둔 채 일자형 양식 건물로 개조됐다. 그리고 사범학교로 쓰였다. 사범학교 건물은 지금도 성당 서쪽에 남아있다. 학교 현판은 떼어지고 종탑은 사라진 상태다.

순례단은 처음 이 건물을 신학교로 잘못 알았다. 서만자 신학교는 1902년 성당 북서쪽에 큰 규모로 지어졌는데, 1946년 소실됐다. 현재 서만자에 있는 오랜 건물은 대부분 철거 중이다. 사범학교 터도 곧 사라질지 모른다.

'기획특집' 카테고리의 다른 글

| ‘청년 양 떼’를 찾아서… 제의 가방 들고 대학으로 달려갑니다 (0) | 2024.05.29 |

|---|---|

| 브뤼기에르 주교, 조선 땅 밟지 못하고 내몽골 마가자에서 선종 (0) | 2024.05.29 |

| 주님을 내 삶과 신앙 공동체 중심에 모시고 친교·참여·사명 실천 (0) | 2024.05.29 |

| 뒤늦게 합류한 김대건 신학생, 가장 먼저 사제품 받고 조선 입국 (0) | 2024.05.24 |

| ‘이콘 공경’ 7차 공의회서 공식화했으나 오역으로 오해 받아 (0) | 2024.05.24 |